Capita a chiunque di sentirsi sopraffatto, magari di colpo, da una sensazione di blocco che sembra paralizzare ogni tentativo di andare avanti.

Succede spesso quando si inciampa contro ostacoli inaspettati, oppure se la realtà smonta sogni e aspettative con una doccia fredda di imprevisti.

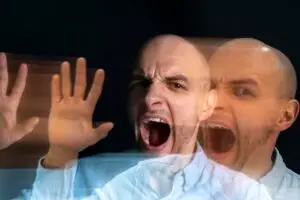

La frustrazione è un’emozione che colpisce trasversalmente, senza distinzioni di età, professione o contesto: una presenza silenziosa che può incrinare la tranquillità quotidiana e scatenare meccanismi di difesa, irritazioni, o addirittura gesti impulsivi.

Alla base di questa esperienza c’è una componente profondamente umana: il desiderio di essere padroni del proprio destino, di vedere riconosciuti gli sforzi e raggiungere traguardi.

Quando la realtà si fa di traverso, un misto di rabbia, impotenza e delusione può emergere anche nei caratteri più pazienti.

Non è un difetto, né un segno di debolezza.

Riconoscere e accettare la frustrazione è il primo passo per gestirla e non lasciarle il timone della nostra quotidianità.

Esistono strategie pratiche, modalità di pensiero e percorsi – personali o professionali – per recuperare equilibrio e, a volte, trasformare la tensione in una spinta evolutiva.

Cosa significa frustrazione: definizione e cause psicologiche

A sentirla sulla pelle, la frustrazione si manifesta come un nodo stretto allo stomaco, oppure un peso che grava sulle spalle ogni volta che un impegno sembra inutile.

Ma che cos’è, dal punto di vista psicologico?

In termini semplici, è uno stato emotivo che si innesca quando la persona si trova di fronte a ostacoli che impediscono il raggiungimento di obiettivi rilevanti.

Si tratta di una condizione di disagio che, se trascurata, può influire in profondità sull’autostima, l’umore e il modo in cui ci si relaziona con gli altri e con se stessi.

Ogni volta che fatichi ad accettare una sconfitta o ti senti schiacciato da un fallimento imprevisto, si sta attivando una reazione interna alla frustrazione.

L’evento esterno, però, di per sé non basta: conta come lo interpreti, cosa ti dici mentre affronti la difficoltà e quanto riesci a tollerare l’attesa o l’incertezza.

Questo spiega perché, a parità di situazioni, non tutti reagiscono allo stesso modo: c’è chi si infuria, chi si chiude in se stesso, chi si reinventa strategie alternative.

Differenza tra cause interne ed esterne

Non sempre è facile separare ciò che dipende da fuori e ciò che nasce dentro di noi.

Spesso la frustrazione origina da una combinazione di eventi esterni – come critiche, perdite o divieti – e convinzioni interne, come l’idea di dover essere perfetti o l’ansia di deludere se stessi e gli altri.

Le cause esterne possono essere un licenziamento improvviso, una relazione che si incrina, o semplicemente un semaforo rosso quando si è in ritardo.

Quelle interne, invece, si annidano nelle aspettative personali, nei paragoni sociali, nel bisogno di controllo costante.

Quando il divario fra desiderio e realtà si fa troppo marcato e la tolleranza all’insuccesso si riduce, la frustrazione monta veloce, pronta a influenzare ogni aspetto della quotidianità.

I primi segnali già dall’infanzia

Anche se spesso si pensa alla frustrazione come a un fardello dell’età adulta, i suoi primi segnali compaiono già nei bambini.

Il rifiuto di un gioco, la negazione di un dolce o la fatica davanti a un compito difficile costituiscono le prime scuole di tolleranza alla frustrazione.

In queste fasi della crescita, imparare a superare i “no” e le piccole delusioni aiuta a costruire una maggiore resilienza negli anni successivi.

Al contrario, chi non sviluppa strategie efficaci rischia di portare avanti, nell’adolescenza e nella maturità, pattern di reazione poco adattivi e una sensibilità esagerata agli ostacoli più banali.

Come riconoscere la frustrazione: sintomi e segnali

Un conto è sentire un leggero fastidio, un altro percepire la frustrazione che si insinua in modo ricorrente, fino a diventare una compagna quasi quotidiana.

Riconoscere tempestivamente questa emozione è essenziale per evitare che evolva in forme di disagio più profonde, come ansia cronica, senso di fallimento o addirittura depressione.

Sintomi psicologici (impotenza, delusione, rabbia)

I segnali psicologici più evidenti si manifestano spesso come una miscela amara di impotenza e delusione.

Si avverte una perdita di controllo, l’impressione che qualunque sforzo sia vano.

Questi stati d’animo possono essere accompagnati da ondate di rabbia, talvolta difficili da governare, e da una sottile apatia che porta a rinunciare a nuove sfide o a procrastinare spesso.

Se ti accorgi che la critica di un superiore o l’ostacolo imprevisto ti abbatte più del dovuto, o ti lascia con una persistente amarezza, hai davanti a te i primi segnali di una frustrazione in agguato.

Sintomi comportamentali (impulsività, isolamento, scatti di rabbia)

Forse ancora più eloquenti sono i sintomi comportamentali. In certi casi, la risposta immediata è l’impulsività – una battuta tagliente, una porta sbattuta, una fuga improvvisa da una stanza.

Altre volte si sceglie inconsciamente il silenzio, evitando il confronto e isolandosi dagli altri.

I comportamenti aggressivi esplodono di frequente, specialmente nei contesti familiari o nelle situazioni in cui il senso di impotenza si fa più vivo.

Coloro che tendono a reagire con eccessivo nervosismo o mostrano una minore tolleranza verso le piccole difficoltà possono considerare queste reazioni come segnali importanti di disagio emotivo da non sottovalutare.

Manifestazioni fisiche (mal di testa, insonnia, tensione muscolare)

Quando la mente non riesce ad arginare la frustrazione, il corpo prende il sopravvento, traducendo lo stress in segnali tangibili.

Mal di testa ricorrenti, insonnia e tensione muscolare sono solo alcune delle manifestazioni fisiche possibili.

A volte, a questi si uniscono problemi digestivi, palpitazioni o un persistente senso di spossatezza.

Se noti che il tuo corpo risponde con disagio ogni volta che ti imbatti in un ostacolo o una delusione, è probabile che lo stress stia trovando sfogo nella dimensione fisica: un segnale da ascoltare con attenzione e senza giudizio.

Comportamenti delle persone frustrate: come si manifestano

Esistono trame riconoscibili nel modo in cui chi vive costantemente la frustrazione attraversa la giornata.

Non si tratta solo di qualche scatto d’ira occasionale, ma di pattern che si ripetono, influenzando il modo di pensare, relazionarsi e affrontare compiti e responsabilità.

Pattern relazionali e atteggiamenti quotidiani

Le persone fortemente frustrate spesso cambiano il loro approccio alle relazioni: possono diventare più diffidenti, ipercritiche, oppure mostrare una mania del controllo su dettagli insignificanti.

Un segnale tipico è la tendenza alla lamentela costante, come se nessuna soluzione potesse essere all’altezza delle aspettative.

Non mancano episodi di autocritica esagerata, rinunce frequenti a causa della scarsa motivazione, oppure una visione della realtà polarizzata – tutto bene o tutto male, senza vie di mezzo.

Questi comportamenti si riversano anche nella quotidianità con procrastinazione, trascuratezza di impegni e difficoltà a godere di successi, piccoli o grandi che siano.

Segnali di frustrazione cronica

Quando la frustrazione si consolida e non viene elaborata, tende a sedimentarsi in abitudini dannose.

Episodi ripetuti di isolamento sociale, scarsa fiducia nelle proprie capacità, o, peggio, nel ricorso a compensazioni disfunzionali – abuso di alcol, dipendenze, comportamenti autodistruttivi – possono indicare una cronicizzazione del problema.

la difficoltà a negoziare nei conflitti, la rigidità nel cambiare idea, o la tendenza a esercitare un sottile ricatto emotivo sulle persone vicine rivelano che il disagio ha superato la soglia di tolleranza. In questi casi, non solo la salute mentale, ma anche quella fisica può essere compromessa.

Frustrazione e aggressività: qual è il legame?

L’irritazione che si sente quando qualcosa va storto raramente rimane una questione privata.

Spesso si diffonde nel comportamento, trasformando la frustrazione silenziosa in manifestazioni più visibili e, talvolta, anche pericolose per sé e per gli altri.

Quando la frustrazione sfocia in comportamenti aggressivi

La linea che separa disagio e aggressività non è sempre netta. In alcuni casi, la ripetuta sensazione di impotenza alimenta una rabbia cieca, sfogata con improvvise esplosioni emotive o atti verbali e fisici fuori dal controllo.

Queste reazioni servono talvolta come tentativo, seppur goffo, di reimpossessarsi di un senso di potere che la frustrazione ha negato.

L’aggressività può manifestarsi sia verso l’esterno — litigi, discussioni accese, perfino violenza psicologica — sia verso se stessi, con atti di autolesionismo o auto-svalutazione costante.

Più la frustrazione viene ignorata o rimossa, più è probabile che questo ciclo si rafforzi, generando dinamiche tossiche nei rapporti e un profondo senso di solitudine.

Errori comuni nella gestione dell’aggressività

A volte si confondono le strategie di coping con la reale soluzione del problema.

Affidarsi all’aggressività come valvola di sfogo porta spesso soltanto sollievo temporaneo, senza sciogliere il nodo che stringe al cuore.

Non mancano poi comportamenti autodistruttivi, come il consumo eccessivo di alcol, lo scatenarsi in reazioni fuori misura per inneschi banali, o il rinchiudersi in pensieri ossessivi senza lasciare spazio al confronto.

Un equivoco frequente è credere che negare l’emozione sia la strada migliore – ignorare la frustrazione o nascondere le proprie reazioni non fa altro che alimentare il disagio, minando la possibilità di uscirne con consapevolezza e lucidità.

Come gestire la frustrazione: strategie pratiche e soluzioni

La chiave per evitare che la frustrazione si trasformi in una trappola emotiva sta nella tempestività con cui la si riconosce e nel coraggio di affrontarla, invece di lasciarsi trasportare dagli automatismi.

Non esistono formule magiche, ma un arsenale di strategie — immediate e a lungo termine — che aiutano a recuperare equilibrio e serenità.

Tecniche quotidiane (rilassamento, problem solving, supporto sociale)

Le tecniche di rilassamento sono un primo alleato: pratiche di respirazione profonda, meditazione o semplicemente camminate all’aria aperta aiutano a spezzare il circolo vizioso dello stress e a riorganizzare i pensieri.

Allenare il problem solving si traduce nel trovare soluzioni pratiche a piccoli ostacoli quotidiani, iniziare da ciò che è controllabile e imparare ad accettare ciò che non lo è.

Parlare delle proprie emozioni con amici o familiari riveste un ruolo centrale: la condivisione alleggerisce il peso, favorisce il confronto costruttivo e spesso porta idee e punti di vista nuovi.

Sviluppare consapevolezza dei propri limiti, imparare a ridurre il perfezionismo e permettersi un margine di errore aiuta molto a sciogliere la tensione interna.

Quando rivolgersi a un professionista

Può succedere che, nonostante ogni tentativo, la frustrazione tenda a cronicizzarsi e impatti negativamente su salute, lavoro o relazioni. In queste situazioni il sostegno di uno specialista rappresenta la scelta più funzionale.

Psicoterapeuti e counselor sono in grado di identificare pattern maladattivi, guidare la persona attraverso tecniche mirate di ristrutturazione cognitiva e fornire strumenti efficaci per la regolazione emotiva.

Nei casi più angoscianti, caratterizzati da sintomi complessi o disturbi depressivi e ansiosi, l’intervento può prevedere, su prescrizione medica, il supporto farmacologico.

Il riconoscimento rapido del disagio apre la via a una risalita più veloce, limitando la cronicizzazione e preservando tanto la salute mentale quanto quella fisica.

Saper riconoscere la frustrazione, ascoltare i suoi segnali e intervenire con strategie mirate non è solo un gesto di autodifesa, ma la chiave per crescere in resilienza, autonomia e qualità delle relazioni.

Investire nella comprensione e nella gestione costruttiva di questa emozione significa scegliere la strada del benessere autentico: ogni sensazione di blocco può trasformarsi in una tappa evolutiva, se affrontata con consapevolezza.

Se la fatica o il disagio diventano ingombranti, non esitare a chiedere aiuto: il cambiamento è sempre possibile, a qualsiasi età.

Come psicologa psicoterapeuta, offro percorsi personalizzati di valutazione, sostegno e terapia sia nei miei studi di Padova e Treviso sia come psicologo online, per poter essere di aiuto anche a chi ha difficoltà a spostarsi o preferisce la modalità a distanza.